? 胡凌 | 北京大學法學院

【導讀】2022年俄烏沖突爆發以來,除了各國博弈,一些非國家主體的動作,也引發關注。例如,因烏克蘭互聯網受到戰爭破壞,烏副總理向馬斯克求助,馬斯克回應稱SpaceX部署的“星鏈”已在烏克蘭啟用。有評論認為,這一舉動,是近年來太空領域軍事化和商業化趨勢的又一例證。

本文指出,近年來全球航天領域活動頻繁,除了主要航天國家紛紛加大太空投入,私人商業力量積極參與太空活動,太空變得越來越“擁擠”。例如,2021年,SpaceX星鏈衛星兩次危險接近中國空間站,出于安全考慮,中國空間站組合體兩次實施對美國星鏈衛星的緊急避碰。作者還指出,私人公司參與太空探索,背后仍有主權國家的影子,且明顯有助于該國相關軍事利用。例如星鏈計劃有助于增強美軍全天候無縫對地監視偵察和太空感知能力,將成為下一代太空攻防體系建設的基礎。然而,現行國際規則體系,對“擁擠的太空”缺乏有效治理手段。某些航天國家不斷利用規則體系的模糊性和漏洞,依靠科技實力開拓外層空間。這一過程極有可能引發新一輪太空軍備競賽。例如2022年2月,美、澳、加、法、德、新、英七國簽署《2031年聯合太空作戰愿景》,太空軍事對抗意圖十分明顯。作者認為,要解決太空領域的這些新問題,各國需要持續開展國際合作,推動空間和平利用,在實踐基礎上形成更加公平明確的太空活動規則。

本文原載《文化縱橫》2022年第2期(4月刊),原題為《擁擠的太空呼喚新規則》,僅代表作者觀點,供諸君參考。

擁擠的太空呼喚新規則

近年來全球航天領域活動頻繁,主要航天國家紛紛加大在太空活動中的投入,提升競爭力度,在載人航天、軍事戰略、航天經濟、外太空探索和航天基礎設施建設領域均有相當進展。同時,私人商業力量也不斷參與到太空活動中,成為不可或缺的參與主體。隨著火星和月球探測活動的進一步開展,人類向外層空間的探索又前進了一步。就國際規則體系而言,主要航天國家不斷利用既有體系的模糊性和漏洞,并依靠科技實力開拓外層空間。這一過程可能會引發軍備競賽,需要持續開展國際合作,推動空間和平利用,在實踐基礎上形成更加公平明確的太空活動規則。

▍ 安全保障:軍事化

從上世紀中期太空時代開啟以來,國家的空間活動就充滿了軍事色彩。早期衛星發射本身即基于獲取軍事情報的需求;進入21世紀后,各國進一步加劇在軍事領域對衛星的利用和投入,目的在于進一步將太空納入整體軍事戰略范疇,提升太空作戰能力和整體國防能力。

歐美航天國家一直定期發布航天戰略,并伴隨自身的戰略認知而不斷調整轉型。特朗普政府在任期內發布若干涉及太空戰略的國家文件,重啟國家太空委員會。

2020年6月,美國國防部首次發布《國防太空戰略概要》,要求建立美國太空軍作為新的武裝力量,將美國太空司令部作為一個統一的作戰司令部,以及在整個國防部進行重大的太空采購改革,為美國拓展太空力量制定出明確的戰略路徑。

2021年12月,白宮又發布了《美國太空優先事項框架》,進一步討論了美國如何建立并保持穩定、負責任的太空體系,加強美國在太空的可持續發展。至此,美國政府與軍方的太空戰略體系已初步建立,意圖通過國內政策的制定提升國際太空規則制定話語權,強化美國在太空領域的非軍事領導權和國家領導地位。

歐盟在2016年發布的《歐洲太空戰略》,則主要強調實現歐盟太空安全與自主性、全球競爭力與領導地位、商業與民用價值以及太空項目管理體系優化四個方面的戰略目標。

2022年1月,北約發布《總體太空政策》,闡述了空間領域對維護北約安全與繁榮方面的重要性,分析了與空間活動相關的威脅環境,認為潛在對手正在開發、測試和操作復雜的反空間技術,可能會威脅北約進入空間與自由活動的能力。該文件認為,鑒于空間系統在沖突中提供的優勢以及盟國對空間系統的依賴,發展各盟國的空間能力應成為高優先級目標,同時應促進盟國對空間系統在危機或沖突中的作用形成共識。

其他航天國家也紛紛制定基于自身利益的航天戰略,并組建相關執行機構、組織體系和功能系統,以便完善太空戰略的領導和組織管理體系。相當多的國家還組建了專門的太空作戰部隊,開啟了新形態的軍備競賽。

1967年《外空條約》和1979年《月球協定》對主權國家的空間活動提供了廣泛的指導原則,但受限于當時的技術能力和視野,它們沒有為當下國家在太空中的擴張提供更為詳細和有約束力的規則。具體而言,首先,《外空條約》保證了全人類探索和使用太空的自由,要求月球以及其他天體必須專門用于和平目的。但探索其他類型的空間實體(如小行星)未被囊括在內,一旦發生爭議,只能模糊地從條約序言中通過目的解釋加以涵蓋,例如,需要看該行為是否是為和平目的推進太空探索與利用,并能夠增加其中的共同利益。其次,條約要求在太空開展活動的主體必須適當考慮到條約所有其他締約國的相應利益,但這一要求也比較模糊。條約中模糊的軍事限制內容,為各國加強無序的空間軍事競爭乃至發生沖突留下了解釋空間。鑒于目前缺乏全面的法律框架約束主權國家空間行為,只能依據一般國際法原則討論相關問題。

盡管相當多航天國家在制定太空戰略時都在說辭上強調確保太空行動自由和空間發展安全,但實際上增加了不穩定因素。例如,2022年2月22日,美國、澳大利亞、加拿大、法國、德國、新西蘭和英國七國共同簽署《2031年聯合太空作戰愿景》,呼吁加強合作以防止太空沖突,認為各伙伴國作為負責任的行動者需要主導國家安全太空行動,尋求并準備在發生敵對太空活動時,根據適用的國際法進行自我保護和防御。可見,這些國家將太空領域仍然用于國家間軍事對抗的意圖十分明顯。此外,聯合國和平利用外層空間委員會中的法律小組委員會也一直無法有效執行現有的國際條約,這進一步加劇了相關國際規則缺乏協同性和統一性問題。

▍ 經濟基礎:太空的商業利用

廣泛開展的航天事業已經帶來越來越多的經濟和商業機會,也使太空的民用與商業化需求變得更加突出。據Euroconsult測算,包括政府航天投資和商業航天收入在內,2021年全球航天經濟總量達到3700億美元。各國政府逐步將航天活動中的不同環節(發射、運載、回收、運控)外包給私人航天企業開發,這無疑會促進競爭,并逐步降低成本和價格,最終推動相關技術進入民用領域。美國的維珍銀河、藍色起源和SpaceX三家公司已經進入太空旅游市場,其報價也撬動了廣泛的市場需求。

在近年來的空間探索過程中,私人公司的力量正在不斷壯大,它們和國家開展緊密合作,成為太空活動擴張的重要推手。2020年5月,SpaceX利用載人“龍”飛船和“獵鷹-9”火箭成功將兩名航天員送往國際太空站。這是美國商業載人航天首次飛行,也是美國自2011年航天飛機退役后再次自主將航天員送入太空,SpaceX也成為全球第一家具備獨立載人航天能力的商業公司。2021年,SpaceX快速推進“星艦”系統的研制和試驗工作,主要用于開展高空飛行試驗。

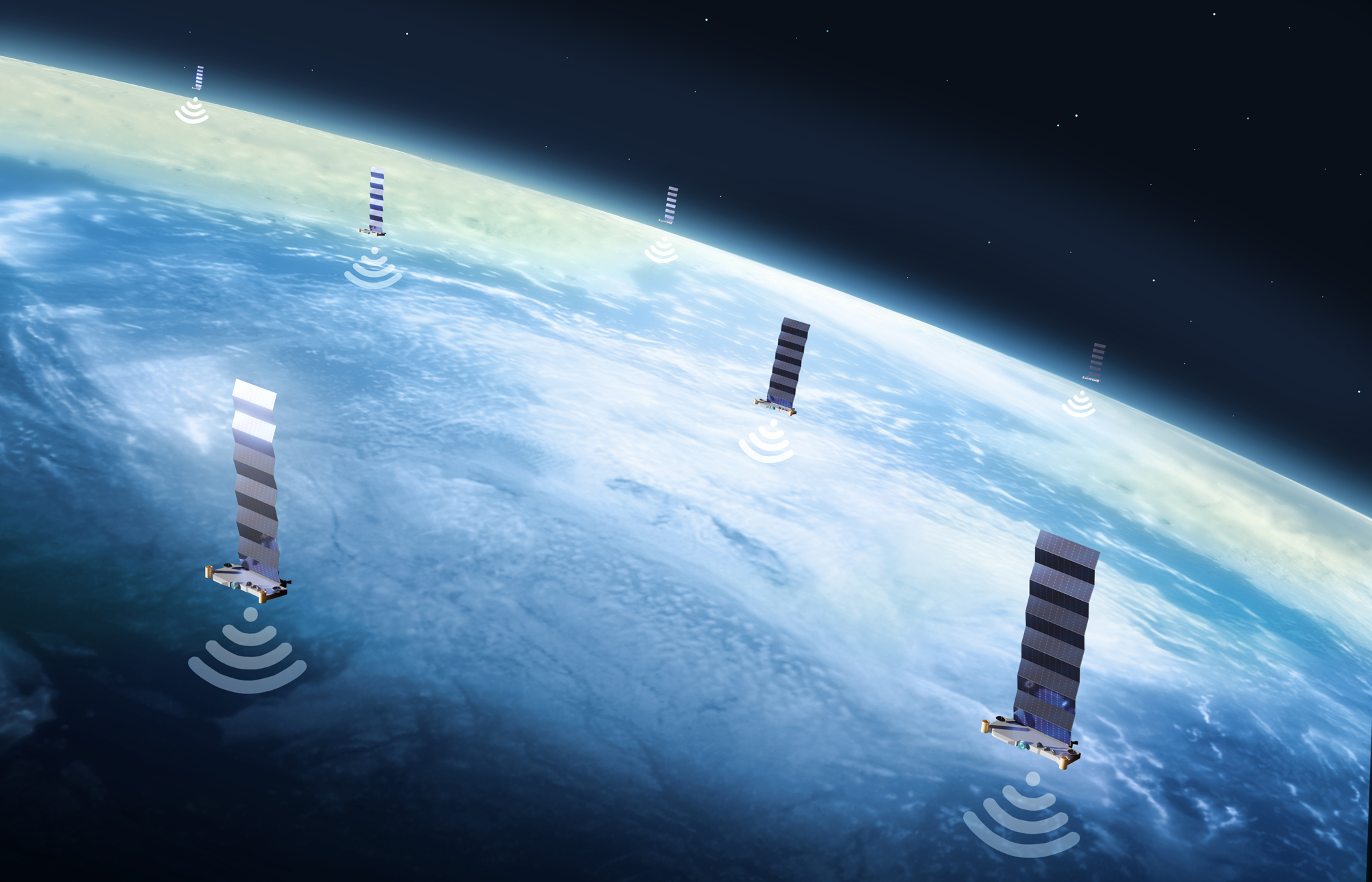

私人主體參與太空探索并非只是純粹的民間活動,背后仍然有主權國家的影子,其實踐明顯有助于該國相關軍事利用。一個較為明顯的例子是低軌小衛星星座的發射和組建。2015年1月,馬斯克提出“星鏈”計劃,擬于2019~2024年間發射12000顆衛星到近地軌道,構建一個巨型三層衛星網絡,最終使所有衛星聯成一個巨大“星座”,為整個地球(包括南北極)全天候提供高速且低成本的衛星互聯網。

一旦建成,星鏈將有助于大幅度增強美軍寬帶通信和精確導航能力,幫助美國搶占有限的低軌軌道和頻譜資源,增強其全天候無縫對地監視偵察和太空感知能力,也會成為下一代太空攻防體系建設的基礎。

需要看到,目前各國太空探索的程度和愿景對航天技術的創新發展提出了更高要求,產業鏈需要不斷升級,在國家財政之外必然需要引入更多社會化資本共同開發,甚至探路。和信息技術及其產業類似,航天技術應用最終會與不同場景實踐深度融合,使航天業本身成為底層基礎性產業,包容更多其他行業應用,這也為吸納社會性資本提供了廣闊前景。

▍ 基礎設施:空間站建設

為有效探索外層空間,相對穩定的基礎設施不可或缺。從人類開始太空探索和競爭時起,人們就認識到國際空間站的重要性。作為長期在軌運行的固定航空器,國際空間站可滿足航天員長期在軌生活工作,也為持續在太空進行科學實驗和研究提供了基礎。根據美國國家航空航天局(NASA)2021年12月31日公告,國際空間站由于系統老化將于2031年正式退役。俄羅斯最初積極開展“國際空間站”延壽研究,但2019年星辰號服務艙發生空氣泄漏事件后,俄羅斯提出鑒于艙段老化,計劃從2025年開始建造獨立的俄羅斯軌道服務站,在現有艙段基礎上進一步部署新艙段,以提升國際空間站的應用能力。

在國際空間站退役后,我國在建的天宮空間站將成為唯一在軌的功能齊全的空間站。空間站工程將產生巨大經濟效益和社會效益。中國采取“三步走”實施戰略:第一步是載人飛船階段,在此期間完成了載人飛船的研制,實現了航天員天地往返等目標;第二步是空間實驗室階段,在這一階段,我國不僅掌握了出艙、交會對接技術,成功對航天員中期駐留太空進行了驗證,還成功驗證了推進劑在軌補加技術,完成了運送貨物補給等任務;第三步是當前仍正在進行的空間站建設階段,我國將建造長期有人照料的空間站。

▍ 空間治理:能力與規則

自《外空條約》簽訂以來,國際法開始延伸至在外層空間中如何行使國家主權的新問題。在20世紀美蘇太空競爭的背景下,聯合國相繼出臺了《營救協定》《責任公約》《登記公約》和《月球協定》。五大公約確立了當下國家外空行為的基本準則體系。隨著各類行為主體的不斷出現,涉及外空的行為愈加復雜,也不斷出現更多來源不同且約束力較低的規范。例如,NASA于2020年5月發布《阿爾忒彌斯協定》,對前述五大公約體系進行細化和補充,目前已經有15個國家簽署。從國際法規則體系的演進來看,太空航天規則已經擴展到十數個子領域,也積累了相當的實踐,并產生了不少爭議。當前較為關鍵的兩個領域,一是空間態勢感知與交通管理,二是太空資源的獲取與利用。

就第一個領域而言,空間態勢感知、太空交通管理和空間碎片減緩是三個相互關聯的問題。類似于物理空間中國家對社會主體與各類物品的編碼與認證,態勢感知是指跟蹤和識別各類空間物體的系統和能力,這是后兩者和其他空間治理工作的基礎。一個國家一旦具備這種能力,就可以在空間中擁有更為強大靈活的活動自由度,并建立一整套編碼和行為的規則秩序。

隨著地外軌道上的衛星和其他航空器數量不斷增多,衛星之間的交通管理變得日益重要。2019年9月2日,歐洲航天局的地球觀測衛星風神號與SpaceX的星鏈44號衛星同時在低地球軌道運行,險些相撞。最終風神號從原有軌道移開,成功避免碰撞。2021年末,中國外交部依據《外空條約》第五條向聯合國通報,SpaceX星鏈衛星兩次危險接近中國空間站,威脅到了航天員的生命健康。出于安全考慮,空間站組合體兩次實施對美國星鏈衛星的預防性碰撞規避控制,即緊急避碰。顯然,未來各國需要進一步協調衛星之間的運行,明確軌道交通規則。

太空碎片主要來源于常規太空活動和航空器意外碰撞,也對正常開展空間活動構成了相當的風險。為應對碎片威脅,各主要航天國家和私營公司已開發出多種清除技術,包括飛網抓捕、魚叉捕獲、拖曳帆離軌、高能激光燒毀、“太空籬笆”追蹤等。2021年1月,美國白宮發布《國家軌道碎片研究與發展計劃》,該計劃主要支持三方面的工作:通過設計限制碎片的產生、跟蹤與表征碎片以及恢復或重新利用碎片,并強調全球伙伴關系建設。有理論認為,衛星或其他太空物體產生的碎片可以威懾或阻止違反國際規范和攻擊太空物體的行為,增加太空侵略者的成本;而清除碎片將削弱這種約束,增加反衛星試驗和太空敵對行動的發生概率。

就第二個領域而言,根據《外空條約》規定,任何國家都不能宣稱對月球、小行星或其他天體擁有主權,外太空向所有進行探索的國家開放。但發展于20世紀中期的太空法體系是以國家為中心的,并不適用于商業發展的前景,也無法約束私人主體的太空探索以及獲取太空資源行為,以至于為私人產權確立合法性的傳統法律和經濟理論如今在太空領域大行其道。特朗普在任內簽署了《太空資源開采和使用的國際支持及保障》行政令,旨在強化美國企業和個體開采、利用太空資源的權利,并責成美國國務院及其他行政部門盡快開啟國際談判進程,通過簽署雙邊或多邊協議的方式,贏得國際盟友對美國太空政策的認可與支持。與此同時,美國認為外層空間并非所有國家的共有財產,沒有必要為此簽訂廣泛的國際協議,僅需與盟友簽訂合作協議,以換取它們對自身立場與提議的支持。

▍ 國家間航天合作

從上世紀以來,越來越多的國家加入航天發射活動,也為國家間航天合作不斷開拓空間,例如發射衛星進入太空軌道已經成為一個全球相對成熟的產業。但國家之間的此類合作仍然存在不穩定因素。例如,俄羅斯一直是各國航天發射的主要服務提供商,但2022年2月發生的俄羅斯對烏克蘭的“特殊軍事行動”使相關主體的合作面臨中斷。生產“聯盟”運載火箭的俄羅斯航天公司子公司被歐盟列入制裁實體名單;作為回應,俄羅斯航天公司表示,俄羅斯航天局將暫停從位于法屬圭亞那的庫魯發射場發射“聯盟”號火箭。與此相關聯,其他歐洲-俄羅斯航天探測活動也被暫停,俄羅斯還宣布向美國暫停交付火箭發動機。

發端于上世紀的國際法框架無法為目前的國際合作提供穩定的預期。在此背景下,2020年5月,NASA發布基于國際空間站政府間協議制定的《阿爾忒彌斯協議》,希望在美國的主導下創建“安全、和平與繁榮”的太空,要求參與“阿爾忒彌斯”探月項目的國家遵循系列原則,并達成多種雙邊協議。《阿爾忒彌斯協議》提出了十項原則,包括和平目的、透明、互操作性、緊急援助、空間物體登記、科學數據發布、外層空間遺產保護、空間資源、空間活動的沖突解決及軌道碎片等。相關國際法研究也逐步圍繞這些主要話題開展。

人類對外層空間的探索和開發過程,十分類似于對當下賽博空間的開發和建設過程:圍繞如何重新塑造和定義“空間”,需要有一個全球通用的基礎設施(如域名系統及其中立運營者),各主權國家憑借技術實力劃定自身的主權范圍和實際管制能力;在此基礎上引入社會資本,產生基于增值服務的空間性權益,推動創新,進一步創設財產權、競爭規則等細化市場規則;并廣泛開展國際合作,在確保安全的協議基礎上連通空間,推動資源自由流動。我們很可能在21世紀后半葉見證這一類似過程在外層空間再次上演。但由于航空問題天然與國家利益和軍事戰略緊密結合在一起,如何在一個超越單純國家利益的基礎上推進國家與國家、國家與私人主體的協作,將決定未來人類航空事業的成敗。

本文原載《文化縱橫》2022年第2期,原題為《擁擠的太空呼喚新規則》。歡迎個人分享,媒體轉載請聯系版權方。